老壇嗩吶非遺傳承中華文化,圓口長脖亮嗓演奏神州樂章。近日清晨,一首高亢嘹亮、悅耳動聽的《沒有共產黨就沒有新中國》曲調在清江湖上空回蕩,打破了湖面的寧靜,大伙知道這是洪江市托口鎮新民街社區居民、懷化市級非物質文化遺產代表項目傳承人曹益友又吹起了老壇嗩吶。

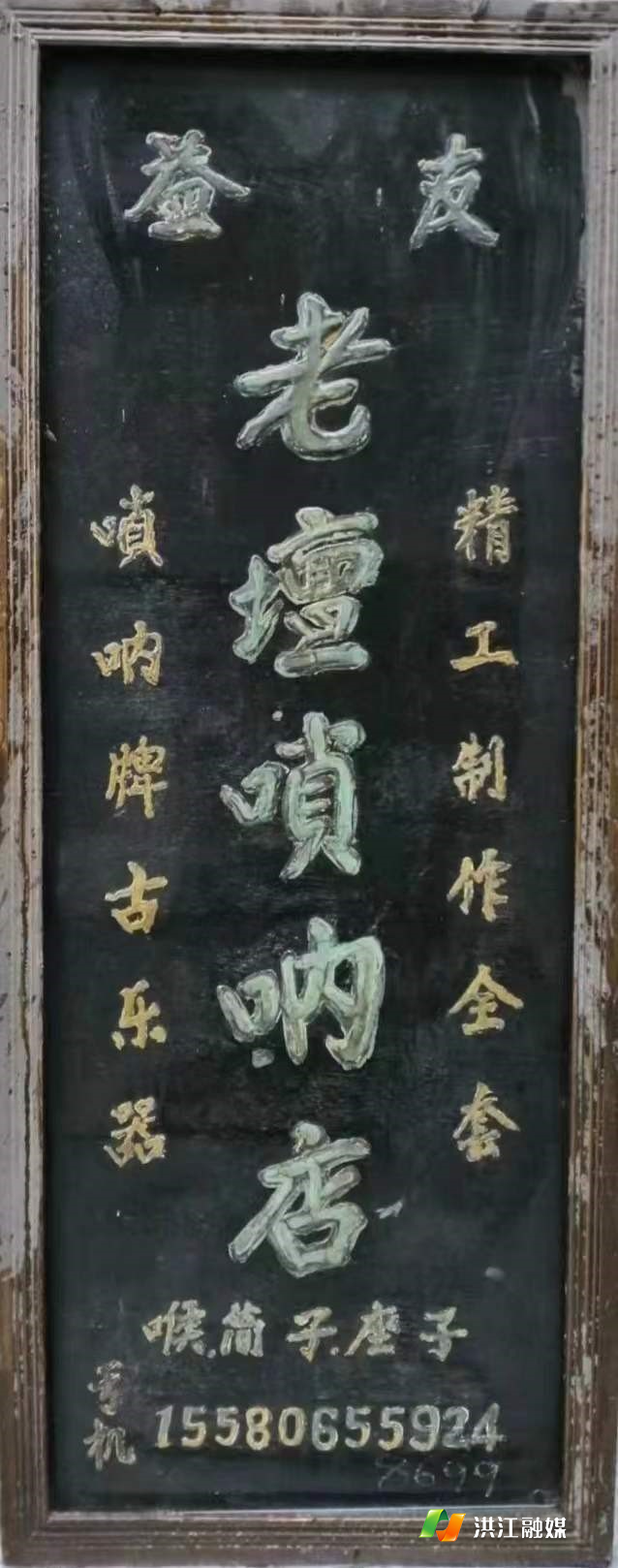

歷史悠久的嗩吶,發源地在波斯、阿拉伯一帶。早在公元三世紀,嗩吶隨絲綢之路的開辟,從東歐、西亞等地傳入我國。經過幾千年的發展,使嗩吶擁有其獨特的氣質與音色,已是我國具有代表性的民族管樂器,深受人們的青睞,一直流傳至今。2006年5月20日,經國務院批準,嗩吶藝術列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。曹益友托口老壇嗩吶在繼承傳統技藝的基礎上發展創新,采用銅片和白鐵皮制作嗩吶喇叭,屬于多型號、多規格的新型嗩吶產品,承接了湖南省會同縣、貴州省藍田縣等毗鄰縣市區的嗩吶制作業務,每年接到的訂單業務達數十份。

今年77歲的曹益友,祖祖輩輩與嗩吶打交道,是遠近聞名的脈續五代傳承嗩吶藝術的民間藝術世家,迄今已有200多年的歷史。上世紀五六十年代,嗩吶在托口是婚喪嫁娶等活動的“名角兒”。曹益友清楚地記得,那個時候左鄰右舍、十里八鄉的人們家里如果遇上紅白之事或當地節日慶典及民俗活動,父親曹德發憑借自己過硬的嗩吶吹奏技藝,上門為他們吹上幾首,博得眾鄉親的交口稱贊。這位從小耳濡目染的曹益友萌生了向受人尊敬的父親學吹嗩吶的想法。曹益友的打算,得到了父親的大力支持,決定將上輩傳承下來的老壇嗩吶技藝讓兒子曹益友發揚光大。

曹益友從17歲開始拿起父親的嗩吶學吹曲,如今已近60年,他從沒有把嗩吶放下過,一年四季樂此不疲。學吹嗩吶期間,曹益友頂著烈日在高高的山崗上練習,汗水濕透了衣裳,全然不顧。嚴冬,他站在曠野吹奏,兩只手凍得皸裂紅腫,仍堅持不懈,嗩吶口流出的哈氣幾乎能將冰雪融化。

功夫不負有心人。經過幾年的刻苦錘煉,曹益友吹奏出的嗩吶聲音洪亮、豪放、激昂、醉人,方圓五里之外都能聽見。曹益友吹奏的既有《解放歌》《三大紀律八項注意》《沒有共產黨就沒有新中國》《南泥灣》《社會主義好》《大海航行靠航手》《瀏陽河》等膾炙人口的嗩吶獨奏曲,又有《十杯酒》《十月之飄》《雙探妹》等幾十種傳統曲目。在吹奏過程中,他還能借鑒笛子的單吐、雙吐、花舌、顫音等指法技藝和口內技巧,吹出的嗩吶聲恰似飛鳥和昆蟲鳴叫,給人們以歡快愉悅之感,開辟了傳統技能和時代氣派有機結合嶄新的藝術風格。

托口老壇嗩吶祖輩的傳授之道,要求嗩吶人不但會吹曲調,還要對嗩吶的制作技藝精熟。平時一有空,曹益友便隨父親到山上去尋找適合做嗩吶的木材,回到家里由父親教他手工開料、開膛、車節位、鉆音孔等制作嗩吶的方法。通過這些步驟,再將喇叭口做好,裝上哨子,最終變成一支光澤美觀、音色清脆、桿身不變形的嗩吶。這些制作程序,既辛苦又要有恒心,否則前功盡棄。比如,制作嗩吶的喇叭口,就要敲打上萬下。曹益友接過父親交給的這支接力棒,豈敢有絲毫懈怠,更不愿把祖傳的老壇嗩吶手藝和名聲在自己手中丟失。在父親的耐心傳授下,曹益友刻苦鉆研,努力實踐,一段時間后,曹益友終于熟練掌握了老壇嗩吶的制作技術。一些老顧客點贊,曹益友制作的嗩吶不僅管壁光滑平整、密度扎實、音色純美,而且完整、準確、全面地繼承和發展了祖輩老壇嗩吶的傳統工藝。一位藝人在拍攝曹益友嗩吶人生的紀實片時,被他巧奪天工的嗩吶制作技藝所折服,當時特意定制了一把。

“不忘初心、牢記使命”。老壇嗩吶劇目豐富,貼近百姓生活,鄉土氣息濃厚。幾十年來,曹益友大力弘揚中華優秀傳統文化,引導青少年感受中華文化魅力。曹益友先后培育了大批徒弟,他的兒子曹家銘和14歲的外孫唐鈺景,現在也跟著他學習老壇嗩吶的吹奏技法和制作技術。衷心祝愿洪江市托口老壇嗩吶這顆非物質文化遺產的璀璨瑰寶,在中華大地上繼續高質量傳承發展,永放光芒。

審核:邱曦 終審:蔣耀南

來源:托口鎮

作者:楊學祥(通訊員)

編輯:肖焙麗

本文為洪江市新聞網原創文章,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。

本文鏈接:http://www.contacsealstone.com/content/2022/07/12/11514062.html