芳菲四月,春深時節,在雪峰山下的洗馬鄉,在傳統古村落古樓坪村易孔昭舊居“三進堂”和“槐花堂”的庭院里,幾株牡丹正傲然盛開。她絢麗嬌艷,秀韻多姿,在這古老的宅院里大放光芒。

牡丹花喜歡溫涼氣候,性較耐寒,喜陽光不耐熱,原產于我國西部秦嶺和大巴山一帶山區,是多年生的落葉小灌木,生產緩慢。它是我國特有的木本名貴花卉,素有“百花之王”之稱,其中又以“洛陽牡丹甲天下”。劉禹錫寫“唯有牡丹真國色,花開時節動京城”。然而,在這遠離“京城”千萬里的湘西山區,在這“窮鄉僻壤”的小山村里,為何有“國色天香”隱匿于此?

原來,這幾株牡丹正是百年之前從洛陽遠道而來。清朝同治年間,陜甘回亂,清廷派左宗棠前往鎮壓,調易孔昭辦甘南支應局,兼理南路糧餉器械,隨左宗棠出關。后易孔昭歸里時路經洛陽,見滿城花開,眾芳吐艷,便千里迢迢帶回數株,植于家中庭院,命人悉心照料。時光變遷,朝代更迭,昔日的庭院逐漸破敗,新進的住戶幾乎不識牡丹模樣。舊時衣食不保,即便識得,誰還有心讓一株花占據這珍貴的肥地?滿園牡丹幾經毀損,僅剩三株。其中,易孔昭出生舊居“三進堂”兩株,生活舊居“槐花堂”一株。

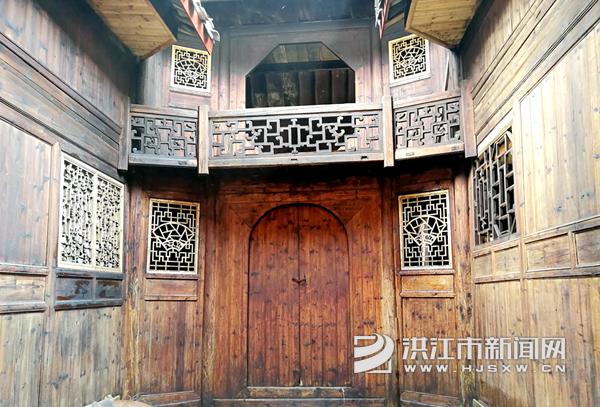

那日,晨雨蒙蒙,我斜一把紙傘步入孔昭舊居。那幽靜彎曲的青石板,那沉默的雕花窗欞,那團在細雨如愁中模糊的綠意,那粒水珠在蕾的清麗花骨朵兒,仿佛要向你訴說百年。看曾經的主人征戰沙場金戈鐵馬,看漫長的凄風苦雨中人們無望的掙扎......再看如今,歡歌代替了悲嘆、笑臉代替了哭臉、富裕代替了貧窮......春風細雨中,曾經凄涼荒敗的庭院再次生機煥發。

易孔昭舊居

從此,我便日日來望,等它開花。期間,我看到了古村保護開發項目——易孔昭舊居修復工程的完成;偶遇了從新疆回鄉探親的易孔昭第五代、第六代傳人。在牡丹花前,我們共敘鄉情共感盛世。易孔昭第五代孫女易傳秀和第六代孫易思平看到祖上太公的舊居被修復如舊喜溢臉龐,對國家出資保護古村落、當地政府高度重視文物保護的做法表示由衷感謝。

易傳秀、易思平向家鄉政府工作人員了解先祖易孔昭舊居修復情況

今日,百年牡丹花又開,層層疊疊,濃郁芳香。敬愛的周總理曾說過:牡丹是我國的國寶,它雍容華貴、富麗堂皇,是我們中華民族興旺發達、美好幸福的象征。古村這幾株盛開的牡丹今天不正詮釋了它真正的含義嗎?

來源:洗馬鄉人民政府

作者:易慧姣

編輯:肖焙麗